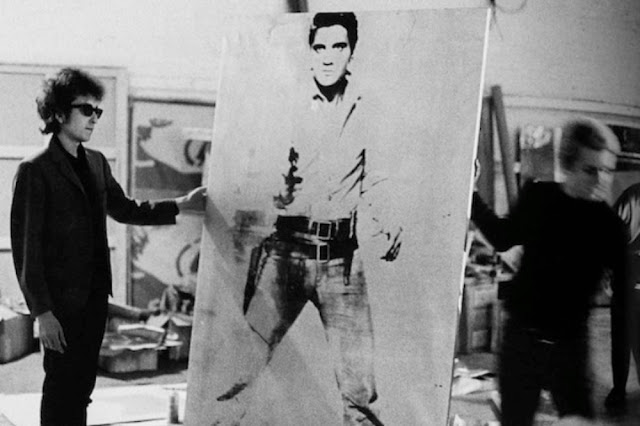

Dylan, Warhol, Elvis.

Dès l'ouverture de la première Factory - la "Silver Factory" - en 1964, et jusqu'en 1966, Warhol tourne de très court-métrages, portraits en plans fixes d'inconnus et de célébrités, sans bande-son, d'à peine quelques minutes. Plus de cinq cents de ces "Screen tests" sortiront de la Factory, certains d'entre-eux devenant cultissimes...

Star incontestée du genre, Edie Sedgwick voisine avec le tout venant croisé dans la rue et la crème du monde de l'art et des célébrités qui éblouissent tant Andy, de Dali à Dennis Hopper, de Duchamp à Nico, évidemment.

Et Dylan. Qui se prête à l'exercice en juillet 65.

L'intérêt de Warhol pour Dylan ne tient qu'à une seule chose : sa fascination pour la rapidité avec laquelle un jeune chanteur au physique quelconque, à la voix incertaine, à la musique si datée - du folk ! - a pu accéder à un statut de superstar, seule valeur qu'il reconnaît, valeur marchande et plus.

Jusqu'à décrocher un Nobel de littérature, là encore sous les huées.

Warhol, lui, est comblé : le fameux Bob Dylan rejoint les autres dans sa galerie de stars, passeport pour toute la culture et contre-culture rock qui est train de révolutionner l'Occident. Et, de bonne humeur, se montre particulièrement flatté de l'intérêt de Dylan pour la série des "Triple Elvis" qui datent de 1963.

Bingo ! Faisant mine de croire que Warhol lui en fait cadeau, et l'autre n'en pouvant mais, il accepte d'emporter l'œuvre comme rémunération pour sa participation au screen-test.

Piégé, meurtri d'avoir trouvé son maître dans l'arnaque, Andy fait contre mauvaise fortune bon cœur, et, royal, lui offre un exemplaire du triptyque, poussant même le masochisme à immortaliser Dylan et Grossman dans la rue, fourrant le tableau dans le break de ce dernier !

L'œuvre appartient aujourd'hui au MOMA de New-York, don d'un riche particulier qui lui-même l'avait acquit de etc. etc.

Dylan, lui, trouva sa véritable consécration en voyant Elvis enregistrer trois de ses titres - “Don’t think twice, it’s all right,” “Tomorrow is a long Time” et “Blowin’ in the Wind” - plutôt que dans sa brève, mais lucrative, participation au cirque warholien.

Rien n'est jamais terminé, vous dis-je.

P.S.: On s'en voudrait d'abuser de la patience du lecteur méritant parvenu jusqu'ici. La réalité de la non-rencontre avec Elvis lui sera narrée... un autre jour...

Commentaires

Enregistrer un commentaire